-

『詩と抽象』河野道代 panta rhei 叢書09

¥770

2026-01-28 詩と抽象 panta rhei 叢書09 河野道代 美術においてはあまねく使用される「抽象」の語は、詩においてどのように理解すべきか。ヴォリンガー、カンディンスキー、リヒターなど、近代以降の「抽象」概念の遷移に焦点を当て、「詩における抽象」への視点を探る新しい思索のはじまり。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『死の照らしたもの』河野道代 pantarhei 叢書08

¥770

2025-03-11 死の照らしたもの panta rhei 叢書08 河野道代 俳人飯田蛇笏は、芥川龍之介自死の報せの惑乱の中で、「たましひのたとへば秋のほたるかな」の句を詠んだ。ここに至る両者の交わりの考察から、詩と散文双方に渉って起こる「超逸」をあえて「散文的破綻」と名づけ、新しい探究へと踏み込む。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『情調の解析』河野道代 panta rhei 叢書07

¥770

2024-10-20 情調の解析 panta rhei 叢書07 河野道代 折口信夫は卒業論文「言語情調論」から晩年の「俳句と近代詩」まで、言語に纏わる「情調」を生涯に渉って考え抜いた。その至り着いた特異な見地を捉え、近代までの詩歌を超えて今日の芸術批評の問題に広げつつ「情調」の深義に言及する犀利な論考。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

[PANTA RHEI CRITIQUES] 1 平出隆「ヘラクレイトスの韻律──河野道代『調和の幻想』考」

¥1,100

『spira mirabilis』以来、時代に懸絶した事件と呼べる詩作により、詩の本質を問いつづける河野道代。新詩集『調和の幻想』は、なぜカフカやヘルダーリンなど、歴史上の孤立した存在と遭遇する恋愛詩の形式をとっているか。平出隆「ヘラクレイトスの韻律」は、前衛主義の黄昏以降を生き抜く言語芸術の試行を洞察する、ついに全面展開されはじめる平出隆の詩的思想の第1章である。重版 panta rhei 社の新冊子シリーズ[PANTA RHEI CRITIQUES]は、平出隆の書下ろし長篇論考「ヘラクレイトスの韻律」一篇による構成で、2024年5月4日に創刊。詩集『調和の幻想』における河野道代の方法を解明し、古代から未来へと流れる「韻律的思考」が切り開く場所を指し示す。 シリーズ[PANTA RHEI CRITIQUES]は広報冊子ですが、造本意匠として判型サイズ・重みと掌の関係を精密に設計し、極小書籍の物質感を追求。表紙と本文は斤量差をつけたアラベールの共紙。表紙4色の画像である詩集『調和の幻想』の布クロス装と、ささやかな共振を起こします。

-

『調和の幻想』河野道代

¥4,400

河野道代の新詩集。 ロゴスがもたらす理性の歓びとエロスが生む感性の慄き。 二つの深甚なる生の充実を、論理と官能を綯い合わせる詩的言語によって 同一の次元に表すこと──河野道代の新詩集『調和の幻想』は、 詩を多元的に感得する、究極の調和の実現へ向けた挑戦的な試みである。 それは、永く著者の言語活動の光たりえてきた 幾人かの偉大な詩的精神への、形而上学的な恋愛詩のかたちをした スリリングな献げものとなった。困難に満ちた彼らの生の深みに、 みずからの生を映し重ねる試みは、 さまざまに分光する15の詩篇へと結晶する。 収録詩篇: 公苑のスケート 月 夏に後れて アリアのように 黒水仙の日々 楽興の時 気まぐれな休日 明るい部屋 ベル・カントの季節 春の出来事 時を渡る雨 白鳥 かそけきものにより損なわれ 山頂の眺望 光のつらなり * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化した稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 現代詩壇の、韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく、時流を追う皮相な現代性に重きをなす趨勢から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻やドローイングをモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』『詩の慄き』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『思惟とあらわれ』 河野道代

¥4,290

河野道代の新詩集 2022年7月7日刊 発売中 形象の諸相を詩的認識の光の下に捉え、言語の陰翳のうちに非在を顕現させる試み。 『spira mirabilis』『花・蒸気・隔たり』に続く新詩集。 価格3900円+税 送料無料 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく、時流を追う皮相な現代性に重きをなす詩壇から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『花・蒸気・隔たり』 河野道代

¥3,600

河野道代 著/panta rhei刊 最深の詩的課題、形象と言語との「ねじれ」という領域に踏み込む圧倒的な詩集。 富岡多恵子氏 評「たとえていえば水面のさざ波の美しさ、金属の表面のかがやきを詠じるのでなく、液体内部、固体内部の質感に詩を受けとり言葉にしようとされる。さざ波の美の流儀は近代詩、現代詩で使いつくされて、ひとはそれになじんできたが、この詩集は、これまでとは別種の詩の科学が未知の詩情の出現を感じさせる。」(読売新聞2010.2.1) * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化した稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 現代詩壇の、韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく、時流を追う皮相な現代性に重きをなす趨勢から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻やドローイングをモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』『詩の慄き』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『韻律考』河野道代 pantarhei 叢書06

¥770

2024-01-25 韻律考 panta rhei 叢書06 河野道代 詩の要件を考察しながら、1990年前後に「オジヤのような現代詩」へ対抗すべく飯島耕一が提唱した「定型」を振り返り、真に語られるべきは「定型」ではなく「韻律」と捉え直す。韻律とは書き手の感覚と思考そのもの、という着地点は詩的実践に直結する。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『詩の慄き』河野道代 panta rhei 叢書05

¥770

panta rhei 叢書 05 「いかなる詩も読者に向けられてはおらず、いかなる絵画も鑑賞者に、いかなる交響曲も聴衆に向けられてはいない」というベンヤミン「翻訳者の使命」の中の刺激的なことばを起点に、「文学の本質をなすものは、伝達ではないし、言表内容でもない」との根源的な認識に沿って、リルケ、ハイデッガー、ヘルダーリンに詩の本質の顕現とその伝播を見極めようとする詩的探究の書。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

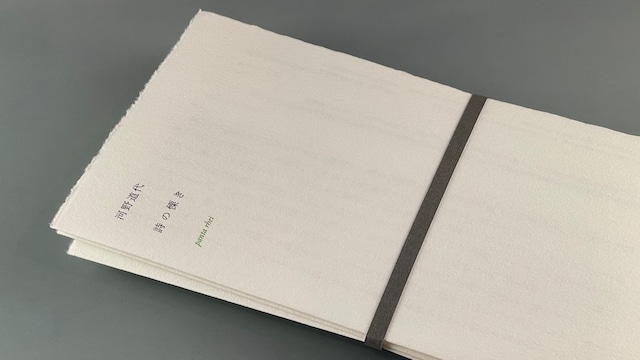

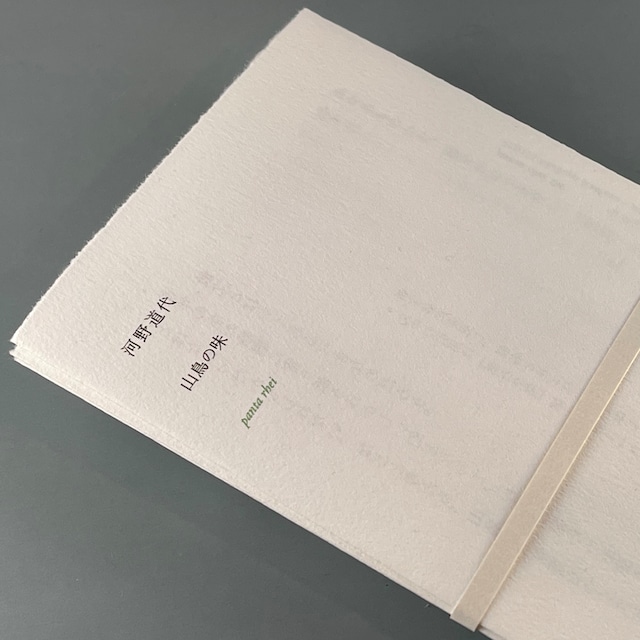

『山鳥の味』河野道代 panta rhei 叢書04

¥770

panta rhei 叢書 04 夏目漱石の短篇「山鳥」に触れ、その鳥の描写の欠落に注目しつつ行う、散文の醍醐味への繊細な観察。批評でありながら、そこに自身の幼少期の感覚的経験をみずみずしく織り込む。 * この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

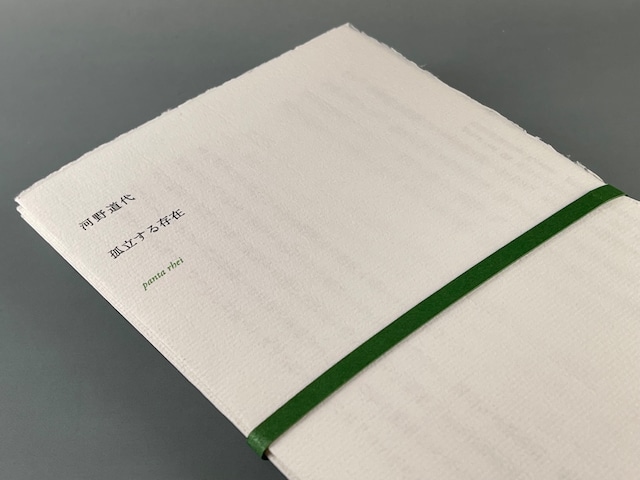

『孤立する存在』河野道代 panta rhei 叢書03

¥770

文学において、普遍性と時流とのあいだに引き裂かれつつ「孤立する存在」、稀有でありながら、あるいは稀有であるがゆえに本質的なそのありかたを問いつめる。「孤立する存在は、発見者あるいは支援者の貌をして近づいてくる微笑みに微笑み返すことはない。」──逆説的で、またそれゆえに危険を帯びた正統性である「孤立する存在」とはなにか。またどのようにして彼または彼女は、その時代から隔絶し、かつ時代を超えた星辰として輝くに至るのか。[第11刷] この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく時流を追う、皮相な現代性の圏域から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『凧』河野道代 panta rhei 叢書02

¥770

河野道代(かわの みちよ) 詩人。福岡県生れ。 蕪村の句「凧きのふの空のありどころ」への解釈はさまざま。中村草田男、山下一海、高橋治、萩原朔太郎、清水孝之、尾形仂への精密な批判を通して、解釈の陥穽と批評の倫理を考察。研ぎ澄まされた詩的思考で同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化した稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 現代詩壇の、韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく、時流を追う皮相な現代性に重きをなす趨勢から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻やドローイングをモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『孤立する存在』『山鳥の味』『詩の慄き』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。

-

『詩史の形成』河野道代 panta rhei 叢書01

¥770

詩のジャーナリズムに作り上げられた「女性詩」とその歴史化に与した翼賛の言説を辿り、大衆統御の手の跡と詩の荒廃を明かす。[第14刷] この小さな叢書は、研ぎ澄まされた詩的思考をもって同時代詩に距離をおく詩人による、批評と随筆のシリーズ。 * 詩人。福岡県生れ。その詩作品は、メタフィジックスと音楽美とが一体化された稀有な完成度をもつ。 1977年刊の第一詩集『銅版風景』は高い評価をもって迎えられ、その後、1986年に詩誌「るしおる」に発表された連作「回想と現身 そのほか」が安東次男に絶賛された。 韻律や修辞の追究に詩の本質を求めることなく、時流を追う皮相な現代性に重きをなす詩壇から、決定的な距離をとっている。「回想と現身」をふくむ詩集『spira mirabilis』(1993)は、ある賞の授賞決定の報を受けたが、辞退。 彫刻家・若林奮の慫慂により、詩画集『花(静止しつつある夢の組織』を共同制作して、1998年に7部刊行(のちに普及版も刊行されたが、現在絶版)。2000年に東京のギャラリー池田美術で展示が行われた。 若林の死後、追悼の意を込めてその彫刻をモチーフに、『花・蒸気・隔たり』を panta rhei より刊行。言語芸術と造形芸術との間に新しい詩的次元を創出した(2009年度読売文学賞受賞)。 2012年刊行の散文集『時の光』は、窓辺で小さな生命と向き合う中、透徹した視線と繊細で精緻極まりない日本語とによって書かれた「詩的黙示録」である。 2017年よりエッセイや評論を小冊子に収める panta rhei 叢書を創刊し、『詩史の形成』『凧』『孤立する存在』『山鳥の味』などを刊行中。 2022年、詩集『思惟とあらわれ』を panta rhei より刊行。 2023年、詩集『調和の幻想』を panta rhei より刊行。